-

জেলা সম্পর্কিত

জেলা পরিচিতি

ইতিহাস ও ঐতিহ্য

ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক

অন্যান্য

শিক্ষা ও কল্যাণ

-

জেলা প্রশাসন

জেলা প্রশাসক

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক

সভার কার্যবিবরণী

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

শাখা সম্পর্কিত

ইনোভাশন কার্যক্রম

তথ্য ও অভিযোগ

-

স্থানীয় সরকার

উপ-পরিচালক

জেলা পরিষদ

উপজেলা পরিষদ

-

সরকারি অফিস

আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিষয়ক

শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক

কৃষি ও খাদ্য বিষয়ক

-

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

-

সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়

-

যুগ্মপরিচালক (সার) এর কার্যালয়, বিএডিসি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা

-

হর্টিকালচার সেন্টার

-

উপপরিচালকের কার্যালয় (এএসসি), বিএডিসি

-

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সিটিউট

-

জেলা মৎস্য অফিস

-

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

-

পাহাড়ী তুলা গবেষণা কেন্দ্র

-

জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস

-

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়

-

তুলা উন্নয়ন বোর্ড

-

পাল্পউড প্ল্যান্টেশন বিভাগ, বান্দরবান।

-

বান্দরবান বন বিভাগ

-

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট

-

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

-

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

-

জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল

-

জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, বান্দরবান

-

সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বান্দরবান

-

সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর কার্যালয়, বিএডিসি, বান্দরবান জোন

প্রকৌশল

স্বাস্থ্য বিষয়ক

যোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি

মানব সম্পদ উন্নয়ন

-

সমাজসেবা অধিদপ্তর

-

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

-

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

-

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

-

জেলা সমবায় কার্যালয়

-

কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস

-

জাতীয় মহিলা সংস্থা

-

সরকারি শিশু পরিবার

-

মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়

-

“শহর সমাজসেবা কার্যালয়

-

জেলা হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অফিস

-

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

-

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, ইউনিট অফিস, বান্দরবান

-

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস

-

প্রবেশন অফিসারের কার্যালয়

-

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বান্দরবান জেলা

-

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, জেলা (আঞ্চলিক) কার্যালয়,বান্দরবান

-

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

-

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সংস্থা/সংগঠন

প্রকল্পসমূহ

- ই-সেবা

- গ্যালারি

-

উদ্ভাবনী উদ্যোগ

কলা গাছের তন্তু হতে সুতা ও পণ্য তৈরী

বিদেশী পর্যটক ভ্রমণ সংক্রান্ত ওয়েব বেইজড সফটওয়ার

-

জেলা সম্পর্কিত

জেলা পরিচিতি

ইতিহাস ও ঐতিহ্য

ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক

অন্যান্য

শিক্ষা ও কল্যাণ

-

জেলা প্রশাসন

জেলা প্রশাসক

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক

কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

সভার কার্যবিবরণী

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

শাখা সম্পর্কিত

ইনোভাশন কার্যক্রম

তথ্য ও অভিযোগ

নীতিমালা ও পরিপত্র

-

স্থানীয় সরকার

উপ-পরিচালক

জেলা পরিষদ

উপজেলা পরিষদ

-

সরকারি অফিস

আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিষয়ক

শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক

কৃষি ও খাদ্য বিষয়ক

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

- সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়

- যুগ্মপরিচালক (সার) এর কার্যালয়, বিএডিসি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা

- হর্টিকালচার সেন্টার

- উপপরিচালকের কার্যালয় (এএসসি), বিএডিসি

- মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সিটিউট

- জেলা মৎস্য অফিস

- বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

- পাহাড়ী তুলা গবেষণা কেন্দ্র

- জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস

- জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়

- তুলা উন্নয়ন বোর্ড

- পাল্পউড প্ল্যান্টেশন বিভাগ, বান্দরবান।

- বান্দরবান বন বিভাগ

- বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট

- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

- জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল

- জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, বান্দরবান

- সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বান্দরবান

- সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর কার্যালয়, বিএডিসি, বান্দরবান জোন

প্রকৌশল

স্বাস্থ্য বিষয়ক

যোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি

মানব সম্পদ উন্নয়ন

- সমাজসেবা অধিদপ্তর

- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন

- জেলা সমবায় কার্যালয়

- কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস

- জাতীয় মহিলা সংস্থা

- সরকারি শিশু পরিবার

- মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়

- “শহর সমাজসেবা কার্যালয়

- জেলা হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অফিস

- যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, ইউনিট অফিস, বান্দরবান

- জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস

- প্রবেশন অফিসারের কার্যালয়

- জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বান্দরবান জেলা

- পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, জেলা (আঞ্চলিক) কার্যালয়,বান্দরবান

-

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সংস্থা/সংগঠন

প্রকল্পসমূহ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, ইউনিট অফিস

-

ই-সেবা

জেলার উদ্ভাবনী উদ্যোগ

জাতীয় ই-সেবা

জেলা ই-সেবা কেন্দ্র

-

গ্যালারি

ফটোগ্যালারি

ভিডিও গ্যালারি

-

উদ্ভাবনী উদ্যোগ

কলা গাছের তন্তু হতে সুতা ও পণ্য তৈরী

বিদেশী পর্যটক ভ্রমণ সংক্রান্ত ওয়েব বেইজড সফটওয়ার

জেলা ব্রান্ডিং , বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

বিস্তারিত

বান্দরবান পার্বত্য জেলা

অনুপম নৈসর্গিক দৃশ্য সমন্বিত সুউচ্চ পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে বয়ে চলা খরস্রোতা সাংগু মাতামুহুরী নদী বিধৌত ১১টি নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠি ও বাঙ্গালী অধ্যূষিত এক জনপদ বান্দরবান। বৃটিশ শাসনামলে ১৮৬০ সালে রেইন অব ফ্রন্টিয়ার ট্রাইব্স এ্যাক্ট অনুসারে বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত বরাবর উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে দক্ষিণে মায়ানমারের আরাকান রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্য ভূমি নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে একটি পৃথক জেলা সৃষ্টি করা হয়।ক্যাপ্টেন মাগ্রেথ ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রথম সুপারিনট্যানডেন্ট। ১৮৬৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সুপারিনট্যানডেন্ট পদটির কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করা হয় এবং ১৮৬৭ সালে এই পদটির নামকরণ করা হয় ডেপুটি কমিশনার। পার্বত্য চট্ট্রগাম জেলার প্রথাম ডেপুটি কমিশনার ছিলেন টি, এইচ লুইন। ১৯০০ সালের মে মাসে ‘‘দি চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস রেগুলেশান-১৯০০’’ প্রণয়নের মাধ্যমে ডেপুটি কমিশনারকে জেলার প্রশাসনিক প্রধান নিযুক্ত করা হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করে সার্কেল চীফ, মৌজা হেডম্যান, কারবারী, রোয়াজা, প্রভৃতি পদ সৃষ্টির মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব সার্কেল চীফদের হাতে ন্যস্ত করা হয়। বোমাং সার্কেলের চীফকে বোমাং চীফ নামে অভিহিত করা হয়। বান্দরবান তৎকালীন সময়ে বোমাং সার্কেলের অর্ন্তভুক্ত ছিলো। বোমাং সার্কেলের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কারণে এই জেলার আদি নাম বোমাং থং। বান্দরবান পার্বত্য জেলা বৃটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বান্দরবান, নাইক্ষ্যংছড়ি, রুমা ও লামা থানার অন্তর্ভূক্ত ছিল। সার্কেল অফিসারগণ থানার প্রশাসনিক প্রধান ছিলেন। ১৯৪৮ সালে বান্দরবান এবং ১৯৭১ সালে লামা থানা পর্যায়ক্রমে মহকুমায় উন্নীত হয়। ১৯৮১ সালের ১৮ এপ্রিল বান্দরবান মহকুমা ও লামা মহকুমার ভৌগলিক ও প্রশাসনিক সীমানাসহ সাতটি উপজেলার সমন্বয়ে বান্দরবান পার্বত্য জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

নামকরণের ইতিহাস :

বান্দরবান জেলার নামকরণ নিয়ে একটি জনপ্রিয় কিংবদন্তি রয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচলিত রূপ কথায় আছে, এ এলাকায় একসময়ে বাস করত অসংখ্য বানর। এ সকল বানর শহরের প্রবেশ মুখে ছড়ার অপর পাড়ের জঙ্গলে খাবারের সন্ধানে ছড়া পাড় হতো। একসময় অবিরাম বৃষ্টির কারণে ছড়ার পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় বানরের দল ছড়া পাড় হয়ে স্বাভাবিকভাবে অপর পাড়ে যেতে না পারায়, একে অপরকে ধরে বানর বন্ধন করে সারিবদ্ধভাবে ছড়া পাড় হয়। বানরের ছড়া পারাপারের এ দৃশ্য স্থানীয় জনসাধারণের নজরে পড়লে তারা এই দৃশ্যের পদ্ধতির নাম দেন ম্যাঅকছি (Myok Chay)। যার বাংলা ভাষায় অর্থ দাড়ায় বানরের বাঁধ। পরবর্তিতে কালের পরিক্রমায় বাংলা ভাষাভাষিদের কথ্য উচ্চারণে এই এলাকার নাম বান্দরবান হিসাবে রূপ লাভ করে। মার্মা ভাষায় বান্দরবানের প্রকৃত নাম রোয়াডম্র (Rwa-daw Mro), অধিকন্তু প্রশাসনিকভাবে বান্দরবান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা হিসেবে স্বীকৃত।

ভূ-প্রকৃতি :

বান্দবরান জেলা উত্তরে রাঙ্গামাটি দক্ষিণে মায়ানমারের আরাকান, পূর্বে মায়ানমারের চিন প্রদেশ এবং রাঙ্গামাটি, পশ্চিমে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা দ্বারা বেষ্টিত। অবস্থান 21●11’’ থেকে 22●22’’ উত্তর অক্ষাংশে এবং 92●04’’ থেকে 92●41’’ পূব দ্রাঘিমাংশে। জেলার মোট আয়তন 4,479.03 বর্গ কিলোমিটার। যার মধ্যে 2,653.54 বর্গকিলোমিটার বনদ্বারা আচ্ছাদিত। বান্দরবান শহরের আয়তন 51.80 বর্গ কিলোমিটার। সাঙ্গু, মাতামুহুরী এবং বাকখালী জেলার উল্লেখ্যযোগ্য নদী। জেলায় গড় তাপমাত্র 37● সেঃ থেকে সর্বনিম্ন 12.5● সেঃ এর মধ্যে রেকর্ড করা হয়। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 3০31 মিলিমিটার। জেলার উল্লেখযোগ্য বনভূমির মধ্যে রয়েছে সাংগু ও মাতামুহুরী সংরক্ষিত বনাঞ্চচল। জেলার মারমিয়অনা তাং, ব্রথিল তাং, ক্রেওক্রাডং, লাংকিতাং, লাকপাতং, থাইংকিয়আংতাং, মৌডাক তাং, রুং বাং তাং, নাপরাই তাং, মুরিফাতাং, বুসিতাং ও সারাতাং, পাহাড় উল্লেখ্যযোগ্য। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ তিনিটি চূড়া যথা- তাজিংডং যা বিজয় নামে পরিচিত (1280মিটার) ; মদক মৌল (1052মিটার) এবং ক্রেওক্রাডং (1230 মিটার) বান্দরবানে অবস্থিত। সম্প্রতি আবিস্কৃত বাংলাদেশের কথিত সর্বোচ্চ শৃঙ্গ শাকা হাপং (Saka Haphong) (3488 ফুট) বান্দরবানের থানচিতে অবস্থিত। বাংলাদেশের সর্বোচ্চে অবস্থিত খাল, রাইক্ষ্যং খাল বান্দরবানে অবস্থিত। তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে বান্দরবানে সবচেয়ে বেশি বনভূমি রয়েছে, প্রায় ৬১%। এসব বনভূমিতে গামার, গর্জন, তেলশুর, চম্পা, বেলাস, হরতকি, জারুল, চাপালিশ ইত্যাদি বৃক্ষ রয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশও বান্দরবানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। বান্দরবানের বিভিন্ন বনাঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ, হাতি, বন বিড়াল, মেছোবাঘ, বন্য শুকরসহ বিভিন্ন বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের যে 600 প্রজাতির পাখি পাওয়া যায় তার অধিকাংশই বান্দরবানে মেলে। সরীসৃপ প্রাণির মধ্যে অজগর ও বিবিন্ন প্রজাতির সাপ এ অঞ্চলে দেখা যায়। জেলার নদীসমূহের উজানে মিঠাপানির বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়।

|

এক নজরে জেলার বিভিন্ন তথ্যঃ |

||||

|

আয়তন /ক্ষেত্রফল |

সংসদীয় এলাকার সংখ্যা |

মোট লোক সংখ্যা |

ভোটার সংখ্যা |

শিক্ষার হার |

|

৪৪৭৯.০৩ বর্গ কিঃমিঃ |

০১ টি। আসন নং ৩০০, বান্দরবান পার্বত্য জেলা। |

৪,০৪,০৯৩ জন, পুরুষ ২,১১,৬২৮ জন, মহিলা ১,৯২,৪৬৫ জন |

১,৭৪,৩৫৯ জন, পুরুষ ৯২,৪১৭ জন, মহিলা ৮১,৯৪২ জন |

43.০0% |

|

উপজেলার সংখ্যা |

থানার সংখ্যা |

পৌরসভার সংখ্যা |

ইউনিয়নের সংখ্যা |

গ্রাম সংখ্যা/পাড়া |

|

০৭ টি |

০৭টি |

০২ টি |

3৩ টি |

১৪৮২ টি |

|

মৌজার সংখ্যা |

কলেজের সংখ্যা |

হাইস্কুলের সংখ্যা |

মাদ্রাসার সংখ্যা |

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা |

|

৯৬টি |

০৫ টি |

২7 টি |

০৮ টি |

৩৪৩ টি |

|

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা |

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্য |

টেক্সটাইল ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট |

শিশু একাডেমী |

মসজিদের সংখ্যা |

|

১৫০ টি |

০2টি |

০১টি |

০১টি |

297 টি |

|

হিন্দু মন্দিরের সংখ্যা |

বৌদ্ধ মন্দিরের সংখ্যা |

গীর্জার সংখ্যা |

মোট আবাদি জমির পরিমাণ |

অর্থকরী ফসল |

|

৩৪ টি |

১৭৭টি |

113 টি |

১,০১,১৯৩.৫০ একর |

আদা, হলুদ, তিল, তুলা, আনারস, কাজুবাদাম, কমলা, কলা, কাঁঠাল, লেবু, তামাক, ইক্ষুসহ নানা প্রকার শাকসব্জি |

|

শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা |

দর্শনীয় স্থানের নাম |

পাকা রাস্তা |

আধা পাকা রাস্তা |

কাঁচা রাস্তা |

|

০৩টিঃ ০১টি বড়, ০১টি মধ্যম এবং ০১টি কুটির শিল্প |

মেঘলা পর্যটন কমপ্লেক্স, চিম্বুক, শৈল প্রপাত, প্রান্তিক লেক, বগালেক, কেওক্রাডং, তজিংডং, মিরিঞ্জা, রিজুক জল প্রপাত, নীলাচল পর্যটন কমপ্লেক্স, নীলগিরি, স্বর্ণমন্দির, ক্যওজাদি পাহাড়, আলীর সুড়ঙ্গ, তিন্দু পাথর ছড়া, রাইংখং পুকুর |

359 কিঃমিঃ |

182 কিঃ মিঃ |

150 কিঃ মিঃ |

|

জনসংখ্যার ঘনত্ব |

জেলা কারাগার |

বিকাশমান ক্ষেত্র |

সিনেমা হল |

নদ-নদী |

|

৬৭ জন (প্রতি বর্গ কি:মি:) |

০১টি |

পর্যটন, বনভিত্তিক শিল্প, চা শিল্প, রাবার শিল্প, বাশঁ ভিত্তিক হস্তশিল্প,, তাঁত ভিত্তিক হস্তশিল্প, ফল ভিত্তিক শিল্প, খনিজ সম্পদ |

০৫টি |

০৩টি (সাংগু, মাতামুহুরী এবং বাকখালী) |

|

জেলার সাধারন পরিসংখ্যান

অবস্থান: ২১°১১´ থেকে ২২°২২´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২°০৪´ থেকে ৯২°৪১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ সীমানা: উত্তরে রাঙ্গামাটি জেলা, দক্ষিণে আরাকান (মায়ানমার), পূর্বে চিন প্রদেশ (মায়ানমার) এবং রাঙ্গামাটি জেলা, পশ্চিমে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা। আয়তন:- 4,4৭৯.03 বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা- 4,04,093 জন ঘনত্ব:- প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৬৭ জন শিক্ষার হার:- ৪৩% জেলা প্রতিষ্ঠা:- 1৮ এপ্রিল 1981 বসবাসরত নৃঃ-গোষ্ঠী ১১টি- মারমা, মোরং, ত্রিপুরা, বম, তংচংগ্যা, চাকমা, চাক, খোয়াং, খুমি, লুসাই এবং পাংখো প্রধান শষ্য ও ফল:- ধান, তুলা, মসলা, তামাক, শাকসবজি, কলা, আনারস, কাঠাল, কমলা, পেপে, আম, লিচু ইত্যাদ। জেলার মোট জনসংখ্যার 71.26% লোক কৃষিজীবী। সময় অঞ্চল:- বাংলাদেশ মান সময়(ইউটিসি+6)

|

জনগোষ্ঠী

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বসবাস করছে ১২টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং বাঙালিগণ । এ জেলার সর্বমোট জনসংখ্যা ৪,০৪,০৯৩ জন। তন্মধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সমূহের জনসংখ্যা ১,৭৯,৪০০ জন এবং বাঙালি জনসংখ্যা ২,২৪,৬৯৩ জন। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের জনসংখ্যা নিম্নরূপ:

|

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নাম |

জনসংখ্যা |

|

মারমা/রাখাইন সম্প্রদায় |

৮০,৬২২ জন |

|

মুরং/ম্রো সম্প্রদায় |

৩৯,৫৬৫ জন |

|

ত্রিপুরা সম্প্রদায় |

২১,৫২৫ জন |

|

বম সম্প্রদায় |

১১,৬৩৭ জন |

|

তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায় |

১০,৩৫৭ জন |

|

খিয়ং সম্প্রদায় |

২,৯৮৬ জন |

|

চাক সম্প্রদায় |

২,৩৯২ জন |

|

খুমী সম্প্রদায় |

৪৩৪ জন |

|

লুসাই সম্প্রদায় |

৩৯৯ জন |

|

পাংখো সম্প্রদায় |

১৭৩ জন |

তথ্যসূত্র: আদম শুমারী ২০১১

সংস্কৃতি

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বসবাস করছে ১২টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং বাঙালি। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের নিজস্ব সংস্কৃতি এবং একইসাথে বাঙালি সংস্কৃতি এই জেলাকে সংস্কৃতিগত দিক থেকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতির সাথে বাঙালি সংস্কৃতির সম্মিলন বান্দরবান পার্বত্য জেলাকে সম্প্রীতির শহরে পরিণত করেছে।

মারমা জাতির সংস্কৃতি:

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী হলো মারমা। মারমা আদিবাসীর মাতৃভাষাকে মারমা ভাষা বলা হয়। মারমা সমাজের সমাজপতির নাম বোমাং এবং পল্লাইমাং অর্থাৎ বোমাং রাজা এবং মং রাজা। মারমা সমাজের অধিকাংশই জুম চাষী বা কৃষিজীবি। তবে ইদানীং চাকুরীজীবি ও ব্যবসায়ীও পরিলক্ষিত হয়। মারমা পরিবার পিতৃতান্ত্রিক পরিবার এবং সামাজিক শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বোমাং চীফ, মাং চীফ এর নেতৃত্বে হেডম্যান, কারবারীদের দ্বারা স্ব স্ব সার্কেলে সামাজিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমা নৃগোষ্ঠীর জনজীবনে ও সমাজ জীবনে জীবন বোধ ভিত্তিক এবং মাতৃভাষা ভিত্তিক, সাংস্কৃতিক কৃত্যপ্রযুক্তি জীবনাচারে সংগীতকলা, নৃত্যকলা, বাদ্যকলা, নাট্য কলার গুরুত্ব অপরিসীম।

ম্রো জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি:

তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে ম্রোরা শুধু বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বসবাস করে। নৃ-তাত্বিক বিচারে ম্রোরা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তগর্ত তিববতী-বার্মান (Tibote-Burman) দলে অন্তগর্ত। তাদের মুখমন্ডল গোলাকার, গায়ের রং হলদে- বাদামী, চোখের মণি কালো, চুলগুলো খাড়া, দাড়ি-গোফ কম। ম্রো সমাজে একক ও যৌথ পরিবার প্রথা রয়েছে। ম্রোদের সমাজ ব্যবস্থা পিতৃসূত্রীয়। ম্রোদের অর্থনীতি প্রধানত: আত্মপোষণমূলক অর্থনীতি। নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ফসলাদি উৎপাদন করে। তবুও আজকাল ম্রোরা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেও ফসল উৎপাদন করে। বিশেষ করে বিভিন্ন ফলমুল যেমন- কলা, আদা-হলুদ, তিল, যব, কাঁঠাল, পেঁপেঁ ইত্যাদি উৎপাদন করে বাজারে বিক্রয় করে। ম্রো জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার মূল ভিত্তি প্রধানত: ঐতিহ্যবাহী জুমচাষ। ম্রো জনগোষ্ঠীর অন্যতম ঐতিহ্যবাহী সামাজিক উৎসব হলো চাংক্রান। এই চাংক্রান উৎসব চাকমারা ‘বিজু’, ত্রিপুরারা বৈসুক ও মারমারা সাংগ্রাইং, খুমীরা সাংগ্রাম ও তঞ্চঙ্গারা বিষু নামে পালন করে। ম্রো আদিবাসীরা বস্ত্র শিল্পে আত্মনির্ভরশীল। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ঐতিহ্যবাহী নিত্য ব্যবহার্য ও পরিধেয় বস্ত্র ম্রো রমনীরা বংশ পরম্পরায় কোমড় তাঁতে তৈরী করে আসছে। সকল গৃহে নিজস্ব তৈরী বস্ত্র শিল্পের নির্মাণ সামগ্রী পরিলক্ষিত হয়।

ত্রিপুরা জাতির সংস্কৃতি:

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বার মাঝে তৃতীয় বৃহত্তম এবং সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে বসবাসরত বহু জাতি সত্ত্বার / জনগোষ্ঠীর মধ্যে চতুর্থ বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হল এই ত্রিপুরা জাতি। বান্দরবান পার্বত্য জেলায়-তৃতীয় জনসংখ্যা অবস্থানে থাকা মঙ্গোঁলীয় নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী মূলত বোরো/ বরক দলীয় ও চন্দ্র বংশীয়। শারীরিক গঠন মধ্যমাকৃতি, নাসিকা-অনুচ্চ, মাথার চুল-কাল, দীর্ঘ কেশী, মুখমন্ডলে-স্বল্পশশ্রু এবং মিশ্রিত গায়ের রঙ। ত্রিপুরা ভাষা হচ্ছে বোডো। সাধারণত ত্রিপুরা পুরুষেরা-ধুতি, লেংতি/কাঁমা কুতাই (নিজস্ব তৈরী) শার্ট, পাগড়ী ব্যবহার করে। অবশ্য বর্তমানে-ধূতি, লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট ও সার্ট পরিধান করে। ত্রিপুরা নারীগণ রিনাই, রিশা ও কুতাই তাতসৈ পরিধান করে। বান্দরবানে বসবাসরত ত্রিপুরা জাতির মধ্যে ৯৭% খ্রীস্টান, ১% সনাতন ও ১% ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং ১% বৌদ্ধ। ত্রিপুরারা সাধারণত জুমিয়ার/ জুম চাষের উপর নির্ভরশীল।

বম্জো জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি:

পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান পার্বত্য জেলার রুমা, রোয়াংছড়ি, বান্দরবান সদর, থানছি উপজেলায় বম্জোদের বসবাস। বম্জোদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ইতিহাস রয়েছে। বিভিন্ন ইতিহাসে উল্লেখ আছে শুনহ্লা এবং পাংহয় গোত্র একত্রীকরণ বা সংযুক্তিকরণের পর বম্জো নামে নিজেদের জাতির পরিচয় দিয়ে থাকে। ভাত ও মাংস বম্জোদের প্রধান খাদ্য। বর্তমানে বম্জো জনগোষ্ঠী শতকরা ১০০ % ভাগ খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী। বম্জোদের অর্থনৈতিক অবস্থা মূলতঃ পাহাড়ে জুমচাষ, বাগান-বাগিচা, অরণ্যে শিকার করার উপর নির্ভরশীল। সুদূর প্রাচীনকাল থেকে বম্জো মেয়েরা কোমর তাঁতের মাধ্যমে বস্ত্র তৈরী করে নিজেদের প্রয়োজন বা চাহিদা মিটিয়ে বর্তমানে বিশেষ করে চিম্বুক পাহাড়ের পাড়ার রাস্তার ধারে ও প্রতিবেশীদের কাছে বিক্রি করে কোন রকমে সংসার চালায়। বম্জোদের অনেক প্রাচীন গাঁথা, রূপকথা, লোক কাহিনী, প্রবাদ প্রবচন, ধাঁধা, ঘুম পাড়ানি ছড়া, ঐতিহ্যবাহী খেলাধূলা, বাদ্যযন্ত্রও নানা নৃত্য রয়েছে।

তঞ্চঙ্গ্যাঁ জাতির সংস্কৃতি:

তঞ্চঙ্গ্যাঁ নৃ-গোষ্ঠীরা বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলায় বসবাস করছে। তঞ্চঙ্গ্যাঁ ভাষার মূল উৎস হচ্ছে পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত ইত্যাদি আর্য ভাষা। বর্তমান তঞ্চঙ্গ্যাঁ ভাষায় অনেক ভাষার মিশ্রণ রয়েছে। তঞ্চঙ্গ্যাঁ মহিলারা পরনে সাধারণতঃ পিনুইন (খামি) পড়েন। এই কারুকাজ করা পিনুইন কে একটি সাদা কারুকাজ করা কোমর বন্ধনী দিয়ে পরিধান করা হয়। তঞ্চঙ্গ্যাঁ পুরুষেরা সাধারণতঃ ঐতিহ্যবাহী পোষাক হিসেবে ধূতি ও লম্বা হাতা জামা পরিধান করেন। তঞ্চঙ্গ্যাঁ নৃ-গোষ্ঠীতে ঐতিহ্যবাহী সংগীত ও খেলাধূলার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

খেয়াং জাতির সংস্কৃতি:

খেয়াং জাতি মূলতঃ কুকি-চীন ভাষাভাষী দক্ষিণ কুকি-চীন মতান্তরে টিবোটো-চীন দলের অর্ন্তভূক্ত। বান্দরবান পার্বত্য জেলার রুমা, থানচি, রোয়াংছড়ি ও বান্দরবান সদর উপজেলায় খেয়াং জাতিগোষ্ঠীর বসবাস। খেয়াং জনগোষ্ঠী প্রধানতঃ দুটি শাখা উপদলে বিভক্ত যথা- ‘কোংতু’ ও ‘লাইতু’ তবে ‘লাই-চ’ নামে ও খেয়াং রয়েছে। যারা পাহাড়ে বাস করে তাদের ‘কোংতু’ এবং যারা সমতলে বাস করে তাদের ‘লাইতু’ বলা হয়। এ প্রধান দুটি শাখার মধ্যে কিছুটা ভাষাগত পার্থক্য রয়েছে। জুম চাষ নির্ভর ‘কোংতু’ শাখাভুক্ত খেয়াংরা জুমের জন্য নতুন নতুন পাহাড়ের প্রয়োজনে জীবিকার তাগিদে ভাসমান বসতি গড়ে তোলে। যেখানে ভালো জুম হবে সেখানে কয়েক বছর কাটিয়ে আবার অন্যত্র চলে যায়। ‘কোংতু’ ও ‘লাইতু’ এ দুটি শাখায় বিভক্ত খেয়াং জনগোষ্ঠী ১২টি গোত্রে বিভক্ত। খেয়াং জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্ম পালন করে। খেয়াং সমাজের প্রধান উৎসবের নাম ‘হেনেই বা নবান্ন উৎসব’। হেনেই উৎসবের জন্য নির্দিষ্ট দিন তারিখ নেই। বছরের বিভিন্ন সময়ে গ্রাম বা সমাজের সুখ, শান্তি ও মঙ্গল কামনায় এবং জুমচাষের সফলতার জন্য পশু বলি দিয়ে এ উৎসব পালন করা হয়। তবে এ হেনেই বা নবান্ন উৎসব জুম চাষের সময় সচরাচর চোখে পড়ে। খেয়াং জনগোষ্ঠী মূলতঃ জুম চাষ নির্ভর।

চাকমা জাতির সংস্কৃতি:

নৃ-তাত্তিবক বিচারে চাকমা জাতি গোষ্ঠী মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভুত। তাদের গায়ের রং ফর্সা, মুখমন্ডল গোলাকার, ওষ্ঠাধার পাতলা, মাথার চুল মোটা ও সোজা, চোখের মণি ও চুলের রং কালো, দাঁড়ি গোফ কম ও দেহ প্রায় কেশবিহীন। চাকমারা মূলত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চাকমাদের নিজস্ব বর্ণমালা, ভাষা ও সাহিত্য রয়েছে। চাকমারা নিজেদের ভাষাকে ‘‘চাঙমা কডা’’ বলে থাকেন। তাদের শিক্ষার হার প্রায় ৭০%। চাকমাদের পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য বংশপরস্পরায় ঐতিহ্যবাহী জাতীয় পোষাক রয়েছে। মহিলাদের পড়নের কাপড়কে ‘পিনন ও খাদি’ বলা হয়। আর মাথায় ব্যবহৃত পাগড়িকে বলা হয় খবং। পুরুষদেরও ঐতিহ্যবাহী জাতীয় পোষাক রয়েছে, যেমন - ধুতি, লুঙ্গি, নেংটি (পড়নের) ও সিলুম (শার্ট) ইত্যাদি। চাকমাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায়ও চাষাবাদ। চাষাবাদ সাধারণত: দুই প্রকার যথা- ১) পাহাড়ে জুম চাষ, এবং ২) সমতল কৃষি জমিতে ধান ও অন্যান্য ফসলের চাষ। চাকমাদের সমাজ ব্যবস্থা পিতৃ প্রধান হলেও পরিবারে মেয়েদের কর্তৃত্ব ও অধিকার স্বীকার করে নেয়া হয়। চাকমাদের প্রাচীনতম লোক সাহিত্য বা পালা গান , গীতি কবিতা ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া যায় যা অতীতে মানুষের সুখ-দুঃখ , আনন্দ -বেদনা, উত্থান-পতনের বিভিন্ন কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছিল। চাকমা ভাষায়া গানকে বলে ‘গীত’। তাদের প্রধান বাদ্যযন্ত্র হলো বাঁশি। চাকমারা খেলাধুলাকে চিত্ত বিনোদনের একটি অপরিহার্য অংশ বলে মনে করে থাকেন। চাকমারা খেলাকে ‘‘খারা’’ বলে থাকে।

চাক্ জাতির সংস্কৃতি:

চাকরা নিজেদেরকে ‘সাক’ বলত এবং অপরকেও সাক পরিচয় দিত। বোমাং চীফের রাজ দরবারে সংরক্ষিত প্রজা তালিকায় চাকরা ‘মিঙ্ সাক’ নামে লিপিবদ্ধ আছে। বাংলাদেশের সাকরা চাক নামে পরিচিত। সাকরা নামের শেষে ‘চাক’ শব্দটি যুক্ত করা শুরু করে ১৯৬৫ সাল থেকে এবং তা এখনো অব্যাহত আছে। বাংলাদেশের বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ৭টি উপজেলার মধ্যে সর্বদক্ষিণ প্রান্তে আরাকান প্রদেশের সীমানা বরাবর অবস্থিত নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা, যার আয়তন ৬৩৬.৬১ বর্গকিলোমিটার- ঐখানেই চাকদের আবাসস্থল। এই উপজেলাটি ভূ-মানচিত্রে প্রায় ১১.১১০ ও ২১.৪০০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২.০৮০ ও ৯২.২৩০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। এই উপজেলায় ৫টি ইউনিয়ন ও ১৭টি মৌজা রয়েছে। এর মধ্যে ৩টি ইউনিয়নের মধ্যে ৫টি মৌজায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছোট বড় ১৫টি চাক গ্রাম বিদ্যমান

সাকরা মঙ্গোলিয়ান বংশভূক্ত তা তাদের দেহ গঠন, গায়ের রং স্পষ্ট সনাক্ত করে। মারায়ুর বংশধর ‘‘মাং চু মোন’’ ৮৭৭ বমী সালে সর্বপ্রথম বর্তমান আরাকান প্রদেশের ম্রক উ শহরের গোড়াপত্তন ঘটন। তিনি রাখাইনদের সর্বপ্রথম রাজা এবং রাখাইনদের প্রাচীন ইতিহাসে তাকে ছেকমা সাঃ বা সাক বংশভূক্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। চাকরা মাটি হতে ৪ফুট হতে ৬ফুট উঁচা মাচাং ঘরে বাস করতে অভ্যসত্ম। চাকদের প্রধান খাদ্য ভাত। ভাতের সাথে শাক-সবজি, মাছ,মাংস ইত্যাদি খায়। চাকরা নিজস্ব ভাষায় বিভিন্ন উৎসব ও শোকানুষ্ঠানে ছিকহ্রাং ও গান করে থাকে। চাকদের জীবিকা জুম চাষের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল নয়। তারা সমতল ভূমিতে হাল চাষ করে এবং বিভিন্ন শাক-সবজি উৎপাদন করে। শীত, বর্ষা সব ঋতুতে তারা বিভিন্ন কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। চাকরা পিতৃতান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চাকদের নিজস্ব ভাষা আছে তবে লিখিত আকারে ভাষা সৃষ্টি করার জন্য প্রয়াস চলছে।

লুসাই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি:

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসের পাহাড়ী জনপদের স্বীকৃত ১১টি উপজাতির মধ্যে লুসাই একটি সংখ্যালঘু জাতি গোষ্ঠী। অন্যান্য জাতির মত লুসাইদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, বর্ণিল পোষাক পরিচ্ছদ ঐতিহ্যগত সামাজিক প্রথা বর্তমান যুগেও পরিলক্ষিত হয়। লুসাই উপজাতিরা সাধারণত ফলের বাগান ও উচ্চভূমি কৃষি (জুম চাষ) কাজের উপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে লুসাইদের জনসংখ্যা খুব কম হলেও শিক্ষার হার বেশ ভাল হওয়ায় বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীতে তারা নিয়োজিত আছেন। আনুমানিক পঞ্চম শতাব্দীর দিকে ‘‘চিনলুং’’ (চিন) থেকে মিয়ানমারের সান প্রদেশে প্রথম বসতি স্থাপন করে। ১৪শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ্বে ইন্দু-বার্মা সীমামেত্মর দুর্গম পর্বতময় চিনহিলস্ এলাকায় বসবাস করে। পরবর্তীতে মিয়ানমারের টিয়াও নদী পার হয়ে লুসাই হিলস্ বর্তমান ভারতের মিজোরাম প্রদেশে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরম্ন করে। এর পাশাপাশি মনিপুর প্রদেশের চূরাচানপুর, সিলেট ,সাতিকাং চট্টগ্রাম এর পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটির সাজেক অঞ্চলে ও বান্দরবান জেলায় বসতি স্থাপন করে। বর্তমানে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ লুসাই জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা আছে যা পরবর্তীতে বৃটিশ মিশনারীগণ রোমান ইংলিশ বর্ণমালায় লিখিত ভাষা প্রবর্তণ করেন।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা

বান্দরবান জেলা গঠিত হয় 10 অক্টোবর, 1981 সালে। চট্টগ্রাম বিভাগের 11টি জেলার মধ্যে আয়তনের দিক থেকে বান্দবানের অবস্থান তৃতীয়। জেলার সাতটি উপজেলা রয়েছে, এগুলো হলো- আলীকদম, থানচি, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান সদর, রুমা, রোয়াংছড়ি ও লামা। ইউনিয়ন রয়েছে 33টি, মৌজা 95 টি, 1554 টি গ্রাম/পাড়া, 02টি পৌরসভা এবং 103টি মহল্লা। আয়তনের দিক থেকে সর্ববৃহত উপজেলা থানচি (1020.82 বর্গকিঃমিঃ) এবং সবচেয়ে ছোট রোয়াংছড়ি উপজেলা (442.89 বর্গকিঃমিঃ)

বান্দরবানের প্রশাসনিক ব্যবস্থা অন্যান্য সমতল জেলাসমূহেরচেয়ে ভিন্ন। 1997 সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির আলোকে এ জেলার প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। যদিও বৃটিশ শাসন আমল থেকেই একটি রেগুলেটেড জেলা হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ব্যবস্থা ভিন্ন রুপ ছিল, অধিকন্তু শান্তি চুক্তির পরবর্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা পরিষদ, ভূমি কমিশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন হওয়ায় এ জেলার প্রশাসনিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বান্দরবানের প্রশাসনিক ব্যবস্থা মোটা দাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- 1। আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা, 2। প্রথাগত ব্যবস্থা। উভয় ব্যবস্থাতেই জেলার শাসন ব্যবস্থা বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রথাগত শাসন ব্যবস্থায় সার্কেল চীফ, মৌজা হেডম্যান ও মৌজা কারবারিগণের সমন্বয়ে ভূমি ও উপজাতীয় সামাজিক আচার পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বান্দরবান বোমাং সার্কেলের অধিনে প্রথাগত ব্যবস্থাপনার একটি ইউনিট পরিচালিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন, 1900 এর অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি সার্কেলে ভাগ করে এ অঞ্চলের প্রথাগত ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সমাজিক জীবনাচারকে একটি কাঠামোগত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার অধীনে আনা হয়। অন্য দিকে আনুষ্ঠানিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীনে জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা পরিষদ সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জেলার সকল প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এ অঞ্চলের বৈশিষ্টপূর্ণ আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব থাকায় সাধারণ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কতক সতন্ত্র প্রসাশনিক ইউনিটের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এ অঞ্চলে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে গতানুগতিক শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ করা হয়েছে।

পার্বত্য জেলা পরিষদ : স্থানীয় উপজাতীয় জনগোষ্ঠিকে আরো ক্ষমতায়িত করতে পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হয়। পার্বত্য শান্তি চুক্তির আলোকে এ পরিষদকে জেলার ভূমি, স্থানীয় পুলিশ, বনাঞ্চল, শিক্ষা, বাজেট ইত্যাদি বিষয়ে কর্তৃত্ব দিয়ে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠন হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস নেয়া হয়। জেলার 24 টি সরকারি দপ্তর, প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসা হয়েছে এবং যাদের ন্যাস্ত বিভাগ বলা হয়।

আঞ্চলিক পরিষদ : আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের বিষয়ে শান্তি চুক্তির তৃতীয় অংশে (পার্ট-3) আলোচিত হয়েছে। এ কাউন্সিলের উদ্দেশ্যে ছিল পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহের নিয়ন্ত্রণ ও সমস্যা বিশেষ করে জেলার সাধারণ প্রশাসন, সামাজিক ন্যায় বিচার, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও উপজাতীয় আইন এর উপর দেখবাল করা ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা।

ভূমি কমিশন : পার্বত্য অঞ্চলে ভূমি বিরোধের সমাধানকল্পে 1999 সালে ভূমি কমিশন গঠিত হয়। শান্তি চুক্তিতে এ কমিশন গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। এ অঞ্চলে অবৈধ বন্দোবস্তি বন্ধ ও উপজাতীয় শরনার্থীদের ভূমির মালিকানা ফিরিয়ে দিতে 2001 সালে ও সর্বশেষ 2016 সালে ভূমি কমিশন আইন প্রনয়ণ ও সংশোধন করা হয়। এ অঞ্চলের ভূমি বিরোধ নিরসনকল্পে বর্তমানে এ কমিশনে অভিযোগ দায়ের চলমান রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়ে এখনো বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ ও ভূমি কমিশন গঠন করা হয়েছিল তা বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার জন্য এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট কার্যকরী হতে পারেনি। জেলার বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিটের মধ্যে এখনো কার্যকরী সমন্বয় ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা হয়নি।

যোগাযোগ ও অবকাঠামো

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম সড়ক পথ। রাজধানী ঢাকা শহর থেকে বান্দরবানে আসার জন্য বাসই সবচেয়ে সহজ পরিবহন। ঢাকা থেকে বাসে বান্দরবান আসতে সাধারণত ৬ ঘন্টা-১০ ঘন্টা সময় ব্যয় হয়। নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা অথবা গাড়ি ভাড়া করেও বান্দরবানে আসা সম্ভব। এছাড়া ঢাকা থেকে ট্রেনযোগে চট্টগ্রামে এসে সেখান থেকে বাসে করেও বান্দরবানে আসা যায়। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং কক্সবাজার থেকেও বাসযোগে বান্দরবানে আসা যায়।

বান্দরবানের অভ্যন্তরে জেলা সদর থেকে অন্য সকল উপজেলার সাথে সড়ক যোগাযোগ রয়েছে। জেলা সদর থেকে সড়কপথে বাস, চাঁদের গাড়ি, জীপ, সিএনজিযোগে উপজেলাসমূহে যাতায়াত করা যায়। দুর্গম অঞ্চলগুলোতে নৌপথে গমন করা যায়।

শিক্ষা

শিক্ষাক্ষেত্রে বান্দরবান পার্বত্য জেলা দেশের অন্যান্য জেলাসমূহের তুলনায় কিছুটা অনগ্রসর। বান্দরবান পার্বত্য জেলার বর্তমান শিক্ষার হার ৩৬%। উপজেলা সমূহের মধ্যে বান্দরবান সদর উপজেলায় শিক্ষার হার ৪৯.৩০%, আলীকদম উপজেলা শিক্ষার হার ৩১.৩০%, লামা উপজেলায় শিক্ষার হার ৩৪%, নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় শিক্ষার হার ৩৭.৫৫%, রোয়াংছড়ি উপজেলায় শিক্ষার হার ৩৭%, রুমা উপজেলায় শিক্ষার হার ৩৬% এবং থানচি উপজেলায় শিক্ষার হার ২৬.৯০%। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের পাশাপাশি এ জেলায় ০৫টি সরকারি কলেজ, ০১টি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এবং ০৩টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জেলায় শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

সূত্র: জেলা শিক্ষা অফিস

পর্যটন

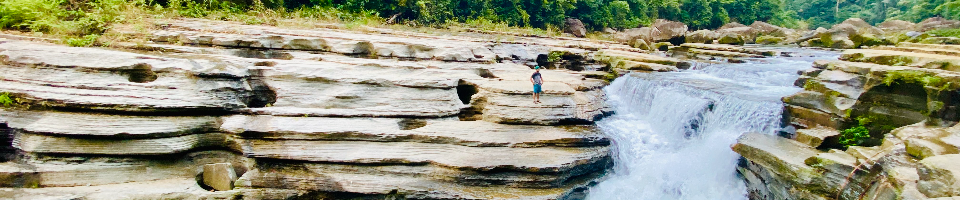

বান্দরবান পার্বত্য জেলা তার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের জন্য গর্ব করতে পারে। বাংলাদেশের এক অদ্বিতীয় পর্যটন জেলা বান্দরবান। প্রকৃতি প্রদত্ত অবারিত সম্পদ ও সৌন্দর্যের আধার বান্দরবান। জেলার প্রকৃতি ও পরিবেশ এখন পর্যন্ত তার শুদ্ধতা ধরে রাখতে অনেকাংশে সক্ষম হয়েছে। এখানে রয়েছে উল্লেযোগ্য পাহাড়রাজি, ঝর্ণা, বন ও আদিম জীবনধারা যার বিকল্প দেশের অন্য কোন অংশে পাওয়া যাবে না। বান্দরবানের উল্লেখযোগ্য কিছু পর্যটন গন্তব্যের মধ্যে রয়েছে।

তাজিংডং: যা বিজয় নামেও পরিচিত, বাংলাদেশের স্বীকৃত সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। এর উচ্চতা 4500 ফুট। এ পর্বত শৃঙ্গ জেলার রুমা উপজেলায় অবস্থিত। স্থানীয় ভাষায় তাজিং অর্থ বিশাল এবং ডং অর্থ পাহাড়। এটি রুমা উপজেলা থেকে 25 কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত। উপজেলা সদর থেকে তাজিংডং যেতে দেখা যায় ঘন বন, পাখি ছোট বড় অসংখ্য পাহাড়রাজি এবং উপজাতীয় পাড়া, যেখানে একজন পর্যটক দেখতে পাবেন এ সকল উপজাতীয়দের চালচিত্র, পেতে পারেন তাদের অতিথিয়তাও। তাজিংডং ভ্রমণের জন্য শীত কাল সবচেয়ে উপযুক্ত, পর্যঠকদের এ সময় গরম কাপড় সঙ্গে নেওয়া প্রয়োজন। বর্ষাকালে তাজিংডং ভ্রমণ প্রায় অসম্ভব। একজন পর্যটকের তাজিংডং ভ্রমণের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে যথেষ্ট উপযুক্ত হতে হবে। তাজিংডং- এ আরোহণ একটি শ্রমসাধ্য কাজও বটে।

কেওক্রাডং: কেউক্রাডং বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্বত শৃঙ্গ। এর উচ্চতা প্রায় 4330 ফুট। এটি রুমা উপজেলা থেকে 30 কি.মি এবং বগালেক থেকে 15কি.মি দূরত্বে অবস্থিত। কেওক্রাডং মায়ানমার সীমান্তের খুব নিকটে অবস্থিত। এ পর্বত আরোহনের জন্য বিশেষ করে তরুন, যুবকরা বেশি আগ্রহী হয়। এ পর্বত আরোহণ বেশ শ্রমসাদ্ধ হওয়ায় অধিক বয়সিদের এতে আরোহন না করাই উচিত। এখানে পৌছাতে পর্যটকদের খুব ভোরে বগালেক এলাকা থেকে হেঁটে রওয়ানা দিতে হবে। এতে হেঁটে পৌছাতে 5 থেকে 6ঘন্টা প্রয়োজন। পর্যটকদের এখানে পৌছে রাত্রি যাপন করতে হবে এবং পরবর্তি সকালের প্রথম অংশে রওয়ানা দিতে পারে। পাহাড়ি বৃষ্টি ও ভেসে বেড়ানো মেঘ এসব পাহাড়ে ভ্রমনের বিশেষ আকর্ষণ।

বগালেক: পাহাড়ের চুড়ায় প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট এই জলাধার প্রকৃতির এক বিষ্ময়। কোন ঋতুতেই এ লেকের পানির গভীরতায় কোন পরিবর্তন হয়না। সংলগ্ন এলাকার অনেক অধিবাসী বিশ্বাস করে এ লেকের তলায় ড্রাগনের একটি মূর্তি রয়েছে। বগালেকের আয়তন প্রায় 15 একর এবং এটি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে 1500 ফুট উচুতে অবস্থিত। এর পানি স্বচ্ছ নীলাভ বর্ণের। এই লেকের চারপাশে রয়েছে বম, খুমি জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহি পাড়া। সংলগ্ন এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবনাচার এখানকার বিশেষ আকর্ষণ।

রিজুক ঝর্ণা: রিজুক ঝর্ণা জেলার রুমা উপজেলা সদর থেকে 4কি.মি দূরে অবস্থিত। এই ঝর্ণার উচ্চতা প্রায় 300 ফুট। ঝর্ণার পানি পতনের শব্দ পর্যটকদের বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। বর্ষায় এ ঝর্ণা ভ্রমনের জন্য সবচেয়ে উপযোগি। জেলা সদর থেকে এ ঝর্ণা 66 কি.মি দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। সাঙ্গু নদীর কূল ঘেষে অবস্থিত এ ঝর্ণায় ভ্রমণের পথে নদীর দুই ধারের সৌন্দর্যের জন্য এর প্রকৃতি আরো বেশি আকর্ষণিয় হয়ে উঠে।

চিম্বুক পাহাড়: জেলা সদর থেকে 26 কি.মি দূরে অবস্থিত চিম্বুক পাহাড়ের উচ্চতা সমূদ্র পৃষ্ঠ থেকে 2500 ফুট। এখানে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় প্রত্যক্ষের অভিজ্ঞতা পর্যটকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। চিম্বুক যাওয়ার পথ বেশ সর্পিলাকার। এই পাহাড় থেকে বঙ্গোপসাগর স্পষ্টভাবে দেখা যায়। যা পর্যটকদের বাড়তি আনন্দ দেয়। এই পাহাড়ে জেলা প্রশাসনের একটি রেস্টহাউস রয়েছে। এখানে পর্যটকরা চাইলে রাত্রি যাপন করতে পারেন।

শৈল প্রপাত: প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট এ ঝর্ণার পানি বেশ ঠান্ডা ও সারা বছরই প্রবাহমান থাকে। এ ঝর্ণার কলকল শব্দ পর্যটকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এটি জেলা সদর থেকে 8 কি:মি: দূরত্বে চিম্বুক সড়কে অবস্থিত। সহজ ও দ্রুত গমনোপযোগী হওয়ায় এ ঝর্ণায় সারা বছরই পর্যটদের ভিড় থাকে। এর পাশেই উপজাতীয়দের কিছু দোকান রয়েছে যেখানে তাদের উৎপাদিত পণ্য ও ফসল পাওয়া যায়।

প্রান্তিক লেক: প্রান্তিক লেক জেলার সদর উপজেলার হলুদিয়া গ্রামে জেলা সদর থেকে 14 কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত। এ জলাধারের চারপাশে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ। লেকের উপর এ সকল বৃক্ষের আচ্ছাদন পর্যটকদের দেয় এক নিবিড় পরিবেশ। এ লেকে রয়েছে বিভিন্ন পর্যটন সুবিধা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নৌকা, লেকের নিথর পানিতে পর্যটকরা অনায়াসেই নৌকা ভ্রমণের আনন্দ লাভ করতে পারে। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ লেকে বিভিন্ন পর্যটন স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে।

নাফাখুম: পানি পতনের মাপকাঠিতে নাফাখুম দেশের দীর্ঘতম জলপ্রপাত। সাঙ্গু নদী এখানে এসে 25-30ফুট নিচে নেমে প্রবাহিত হয়েছে। পর্যটন গন্তব্য হিসেবে এটা বেশ জনপ্রিয় হলেও এখনো পর্যন্ত শীতকাল ব্যতিত এখানে আগত পর্যটকদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য নয়। এখানে ভ্রমণ পথ বেশ ঝুকিপূর্ণ ও দুর্গম। এই স্থানটি জেলার থানচি উপজেলার রেমাক্রী ইউনিয়নে অবস্থিত। জেলা সদর থেকে থানচির দুরত্ব 90 কি.মি। পর্যটকদের প্রথমে থানচি সদরে এসে একজন ট্যুর গাইড ভাড়া করে নদী পথে ইঞ্জিন বোটে নাফাখুমের দিকে রওয়ানা দিতে হবে। সাঙ্গু নদীর স্রোত ও ঢেউ এর কারণে বর্ষাকালে এ পথে ভ্রমন বিশেষভাবে ঝুকিপূর্ণ। তাই শীতকাল এখানে ভ্রমনের উপযুক্ত সময়। নাফাখুম ও এর যাত্রাপথ বর্ণনাতিত সুন্দর। পাহাড়, বন, নদী ও ঝর্ণা মিলে এখানে সৃষ্টি হয়েছে এক অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্য।

স্বর্ণ মন্দির: বৌদ্ধ জাদি বা স্বর্ণ মন্দির বান্দরবান শহরের খুব সন্নিকটে অবস্থিত। এ মন্দিরের পাহাড় চূড়ায় রয়েছে একটি পুকুর যা দেবতার পুকুর নামে পরিচিত। মন্দিরের লাগোয়া একটি জাদুঘর রয়েছে। যেখানে পর্যটকরা বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন। বাংলাদেশে থেরবাদি বৌদ্ধদের সবচেয়ে বড় মন্দির এটি। এখানে রক্ষিত বৌদ্ধের মূর্তি বাংলাদেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম মূর্তি। এ মন্দির ভ্রমণে আগত পর্যটকদের মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষায় বিশেষভাবে পরামর্শ দেয়া হয়।

মেঘলা পর্যটন কমপ্লেক্স: বান্দরবানে পর্যটক ভ্রমন সংখ্যার দিক থেকে মেঘলা প্রথম স্থানে রয়েছে। এটি বান্দরবানের প্রবেশ মুখে অবস্থিত। এটি জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এটি জেলা সদর থেকে 4কি.মি. দূরে বান্দরবান –কেরানীহাট সড়কের পাশে অবস্থিত। এখানে রয়েছে একটি নয়নাভিরাম লেক, সাফারি পার্ক, চিড়িয়াখানা, ঝুলন্ত সেতু, কেবল কার, প্যাডেল বোট, শিশু পার্ক এবং মিনি ট্রেন ভ্রমণের সুবিধা। পিকনিক স্পট হিসেবেও এটি বেশ জনপ্রিয়।

নিলাচল: নীলাচল যার আরেক নাম টাইগার হিল, বান্দরবান শহর থেকে 5কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত। অনেকেই এ পাহাড়ের সৌন্দরর্যের জন্য এটিকে বাংলার দার্জিলিং বলে থাকে। পুরো বান্দরবান শহর এ পাহাড় থেকে দেখা যায়। এমনকি যখন রাতের বেলায় আকাশ পরিষ্কার থাকে , এ পাহাড় থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে চলাচলরত জাহাজ দেখা যায়। বর্ষা মৌসুমে এখান থেকে পর্যটকেরা মেঘমালার পরশ পাওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। নীলাচলে সূর্যাস্ত দর্শন পর্যটকদের দিয়ে থাকে অনাবিল আনন্দ। নীলাচল সমূদ্র পৃষ্ঠ থেকে 2000 ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। এই পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে একটি গোল ঘর, দৃষ্টিনন্দন ভিউ পয়েন্ট, কটেজ, পাহাড়ি দোকান এবং উপজাতীয় ম্যুরাল। জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ পর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়নে ও পর্যটকদের সুবিধার্তে নতুন নতুন স্থাপনা ও পর্যটন সুবিধা তৈরি করা হচ্ছে।

নীলগিরি: নীলগিরি জেলার থানচি উপজেলায় অবস্থিত। জেলা সদর থেকে 46কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত একটি পর্যটন কেন্দ্র। এটি সেনাজোনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। নীলগিরি যাওয়ার পথে পর্যটকরা বান্দরবানকে দেখতে পারেন এক বিশাল ক্যানভাসে। উপজাতীয় পাড়া, তাদের দৈনন্দিন জীবন, অর্থনীতি, সর্পিল পথ, মেঘের সমতলে রাস্তা, স্থব্ধ পাহাড়, এ সবই পর্যটকদের বিশেষভাবে আনন্দ দিয়ে থাকে। নীলগিরি পাহাড় থেকে সাঙ্গু নদীকে তার বিশালতায় দেখা যায়। এখানে বিভিন্ন কটেজে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। পর্যটকরা চাইলে পূর্বে বুকিং দিয়ে এখানে রাত্রিযাপন করতে পারেন। ভোরের নীলগিরি বিশেষ দর্শনীয় মূহুর্ত।

বান্দরবান পর্যটনের এক বিশাল সম্ভাবনা। পর্যটনের মাধ্যমে এখানকার অর্থনীতি ও জীবনমান আমূল পরিবর্তন হতে পারে। এই সম্ভাবনার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে আগামী দিনে বান্দরবান হতে পারে বাংলাদেশের পর্যটন স্বর্গ।

বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব

বীর বিক্রম ইউ. কে. চিং: একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায়। বাংলাদেশের আপামর জনগণ এক হয়ে এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। পরাধীন দেশকে স্বাধীন করার ব্রত নিয়ে যাঁরা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিরেন তাঁদের একজন ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপজাতী ইউ. কে. চিং। ১৯৭১ সালের রক্তস্নাত ইতিহাসের একজন সৈনিক এবং জীবন্ত সাক্ষী উপজাতীয় মুক্তিযোদ্ধা ইউ. কে. চিং।

অসম সাহসী ছিলেন এই উপজাতী মুক্তিযোদ্ধা। ইপিআর-এর একজন সদস্য হিসাবে তাঁর বাঙালী ভাইদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। যুদ্ধ করেন ৮ নং সেক্টরে। বারংবার সম্মুখসমরে অবস্থান নিয়ে যু্দ্ধে অংশ নেয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ''বীর বিক্রম'' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তিনি একমাত্র উপজাতী খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ ও উপজাতীয়দের গৌরব তথা বাংলাদেশের গৌরব।

সংসদ সদস্য

জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি মাননীয় মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় সংসদ সদস্য ৩০০ নং আসন।

উৎসব

অসংখ্য পাহাড়, লেক, বন, উপবন, জাদী ঘেরা বান্দরবান শহর হলো উৎসবের শহর। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় রয়েছে এ জেলায় বসবাসকারী ১২টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি এবং বাঙালি সংস্কৃতির সম্মিলন।

বাংলা বছরের শুরুতে বর্ষ বিদায় ও বর্ষ বরণ উপলক্ষ্যে পালিত হয় সাংগ্রাঁই পৈ উৎসব যা মারমা জনগোষ্ঠীর সাংগ্রাঁই পৈ, চাকমা জনগোষ্ঠী বিজু, ম্রো জনগোষ্ঠী চাংক্রান, ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী ‘বৈসুক’, খুমী জনগোষ্ঠী ‘সাংগ্রাম’ এবং তঞ্চগ্যা জনগোষ্ঠী ‘বিষু’ উৎসব নামে পালন করে থাকে। পহেলা বৈশাখের আগের দিনে শুরু হয়ে ৩ দিনব্যাপী চলে এই সামাজিক উৎসব। উৎসবের ১ম দিনে নবপ্রস্ফুটিত পুষ্প দিয়ে বেদী সাজিয়ে ও মোমবাতি জ্বালিয়ে দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হয়। ২য় ও ৩য় দিনে চলে জলকেলি।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার অধিকাংশ উৎসব পূর্ণিমাকেন্দ্রিক, বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে অশ্বত্থ বৃক্ষের গোড়ায় চন্দনের পানি ঢেলে পালিত হয় পবিত্র বুদ্ধ পূর্ণিমা।

বাংলা পঞ্জিকাবর্ষের আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাতে বৌদ্ধ মন্দিরের ভিক্ষুগণের বর্ষাবাস উপলক্ষ্যে উদযাপিত হয় ওয়াছোইপ উৎসব। এই বর্ষাব্রতকালে কোনো ভিক্ষু নিজের মন্দির ছেড়ে অন্য মন্দিরে বা গৃহে রাত্রিযাপন করতে পারেন না।

আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ভিক্ষুসংঘের ৩ মাসব্যাপী বর্ষাবাস শেষে উদযাপিত হয় ওয়াগ্য ওয়াইপৈ অর্থাৎ শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা। প্রবারণা পূর্ণিমায় অসংখ্য ফানুসে প্রজ্জলিত হয় রাতের আকাশ। প্রবারণা পূর্ণিমার ঠিক পর পরেই পালিত হবে মাসব্যাপী কঠিন চীবর দান উৎসব।

হিজরী বছরের রমজান মাসের শেষে পালিত হয় মুসলমান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদ উল ফিতর। ৩০ দিনের সংযম পালন শেষে শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখার সাথে সাথে উৎসবের শুরু হয়। ঈদ উল ফিতরের ঠিক দুই মাস দশ দিন পর উদযাপিত হয় মুসলমান সম্প্রদায়ের অপর বড় ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদ উল আযহা। ঈদ উল আযহা পশু কোরবানির মাধ্যমে মনের সকল পঙ্কিলতাকে কুরবানি দেয় মুসলমান সম্প্রদায়।

বাংলা আশ্বিন মাসে উদযাপিত হয় হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব। কাশফুল আচ্ছাদিত শরতে দেবী দুর্গার আগমনে হিন্দু সম্প্রদায় মেতে ওঠে দুর্গোৎসবে যার সমাপ্তি ঘটে বিজয়া দশমীতে দেবী দুর্গার প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে। এছাড়াও বাংলা পঞ্জিকামতে নির্ধারিত সময় অনুসারে হিন্দু সম্প্রদায় বছরের বিভিন্ন সময়ে লক্ষীপূজা, সরস্বতী পূজা, বাসন্তী পূজাসহ অন্যান্য পূজা অনুষ্ঠান করে থাকে।

ইংরেজি বছরের ডিসেম্বর মাসের ২১ তারিখে জুম খাজনা আদায় উপলক্ষ্যে পালিত হয় সামাজিক উৎসব রাজপূণ্যাহ। রাজপূণ্যাহ উৎসবে বোমাং সার্কেলের রাজা চিরাচরিত রাজপোষাকে সজ্জিত হয়ে রাজ দরবারে বসেন এবং খাজনা আদায় করেন।

ইংরেজি বছরের ২৫ ডিসেম্বর যীশু খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষ্যে উদযাপিত হয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শুভ বড়দিন। এছাড়াও খ্রিস্টান সম্প্রদায় বছরজুড়ে অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব পালন করে থাকে।

এভাবেই বছরজুড়ে পালিত হওয়া ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী এবং বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবসমূহ এ জেলাকে উৎসবের শহরে রূপান্তরিত করেছে। এ সকল উৎসবে এ জেলায় বসবাসরত সকল সম্প্রদায় এবং দেশ বিদেশের অসংখ্য পর্যটকের অংশগ্রহণ উৎসব গুলোকে দেয় ভিন্ন মাত্রা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্টি করে সেতুবন্ধন।

জেলা ব্র্যান্ডিং ভিডিও গ্যালারী

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস